顯示卡大戰持續燃燒,而持續缺貨的狀況也是未見恢復正常,這讓電腦DIY玩家、PC Gamer 以及創作者們傷透腦筋,怎麼想買個自己想要的顯示卡這麼難?回歸本文的正題,如果您口袋「麥可麥可」,對於頂規旗艦級的顯卡特別有興趣,那千萬不要錯過本文要為大家開箱評測效能的NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition(創始版)啦!雖然說這張顯示卡若要購買到可能很困難,但網路上也不乏有超過十萬來高價販售的「個人」賣家(官方定價折合台幣 71,990 元左右),但總之這張顯卡也能作為其它顯卡品牌的效能參考依據。

NVIDIA GeForce RTX 5090 創始版顯示卡

以下為 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯卡的特色,大家也可到官網查詢,因此我在這邊就不多做贅述了。

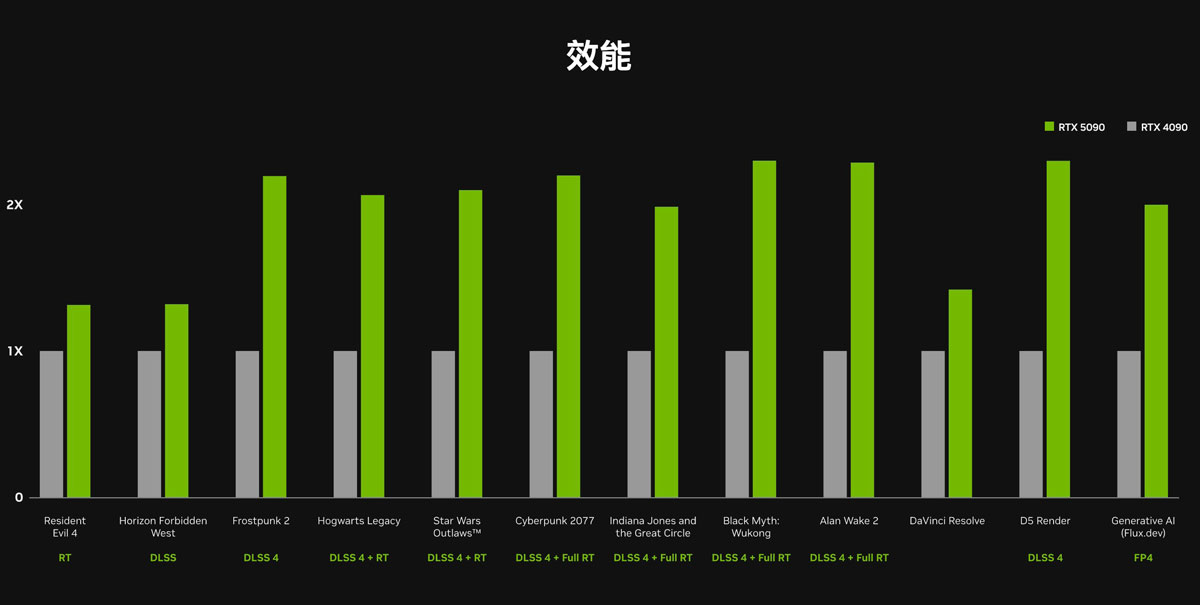

RTX 5090 顯卡將較於上一代在遊戲上的效能也提升不少!

NVIDIA GeForce RTX 5090 創始版顯示卡開箱

打開 NVIDIA GeForce RTX 5090 創始版顯示卡的外箱讓我聯想到 Apple 的包裝設計方式,看來現在很多品牌都向 Apple 學習如何做到環保又能防護產品的設計,至於成本部分我在 NVIDIA GeForce RTX 5090 創始版顯示卡看到肯定是非常貴的,相當厚實瓦愣紙材還有打開包裝盒的設計,真的是可以作為其它品牌/產品的設計借鏡!

舉的例子,NVIDIA特別開了刀模來這樣放置保護顯示卡,零塑料的包材設計既環保,防護力又強!

配件盒的設計也是很到位,裡面主要就是這個轉接線了!基於供電需求它需要轉四個 PCIe 8 pin

這一面可以看到有 RTX 5090 的銀色銘板(直立電腦裝上去就是可以看得到的上面),而散熱風扇帶出來的廢熱就是朝這一面出來~

I/O 部分可以看到提供有三組 DP 與一組 HDMI

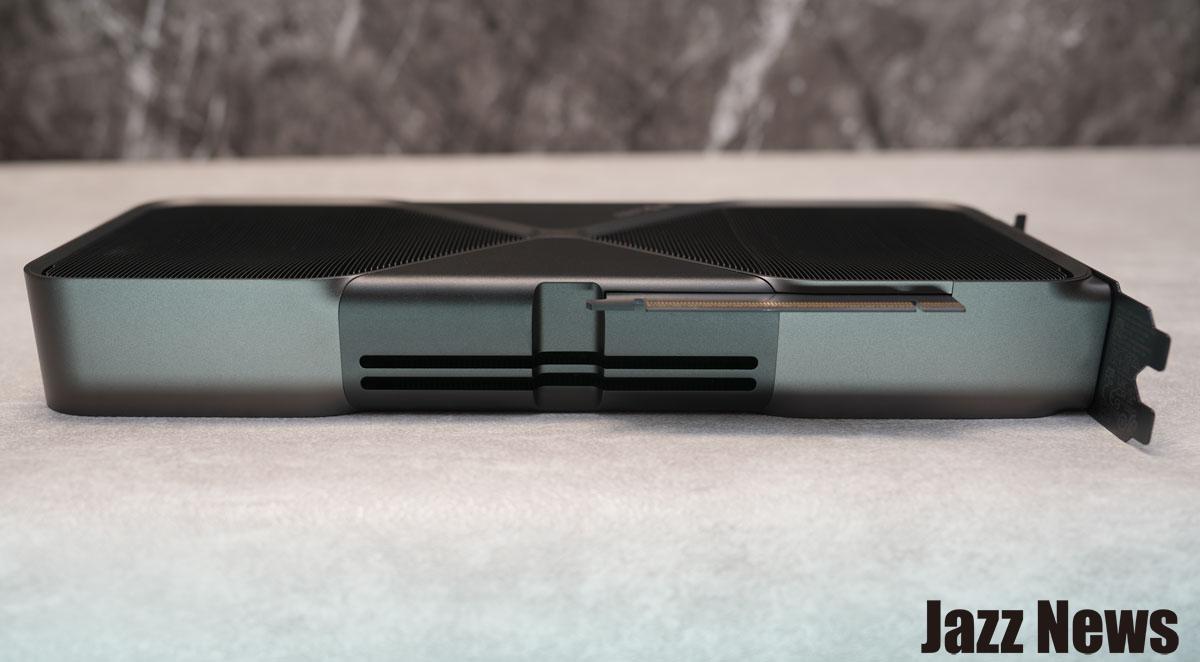

顯卡頂部

頂部這邊可以看到特別設計的12V-2×6 接頭開孔

底部也有包覆設計,整體質感相當好,但也很重~

七葉片的雙風扇設計,中間 X 型有導光設計

近拍一下散熱風扇給大家看,後方有散熱片與熱導管要「吹掉」廢熱

裝上隨附的轉接排線是這樣,這次的質感也相當好,更能令人放心使用!

效能測試

測試平台資訊:

處理器:Intel Core Ultra 9 285K

主機板:技嘉 Z890 AORUS MASTER AI TOP

處理器散熱系統:華碩 PRIME LC 360 ARGB 水冷系統(360mm)不開側蓋於機殼內測試

電源供應器:ROG STRIX 1000W白金牌電源供應器(直接以 12V-2×6 排線雙向連接)

作業系統:WINDOWS 11 專業版 24H2(目前最新版)

迷人的燈效設計,點亮就有尊榮儀式感!沒點亮你可能要查查那邊出問題了..

一樣在這邊也有燈效顯示~

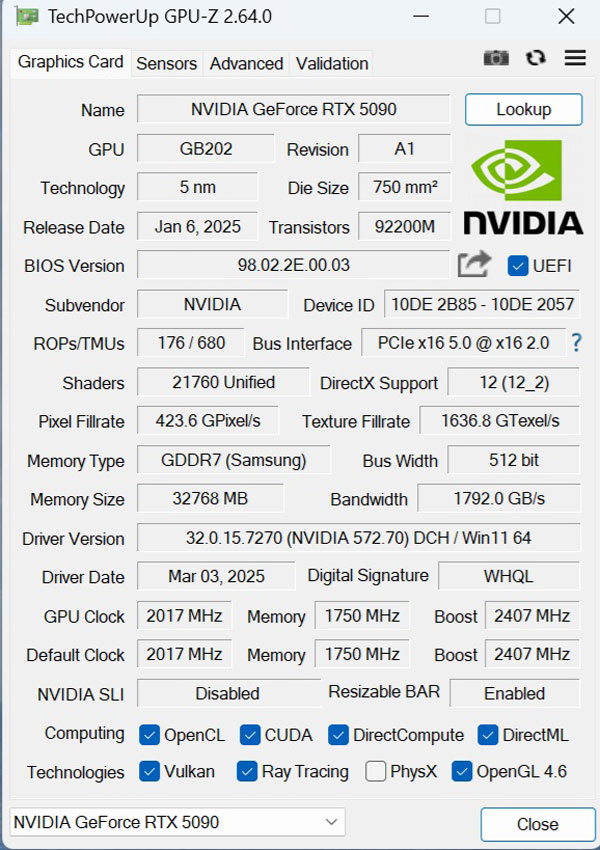

透過 GPU-Z 可以正確辨識 GPU 詳細規格資訊

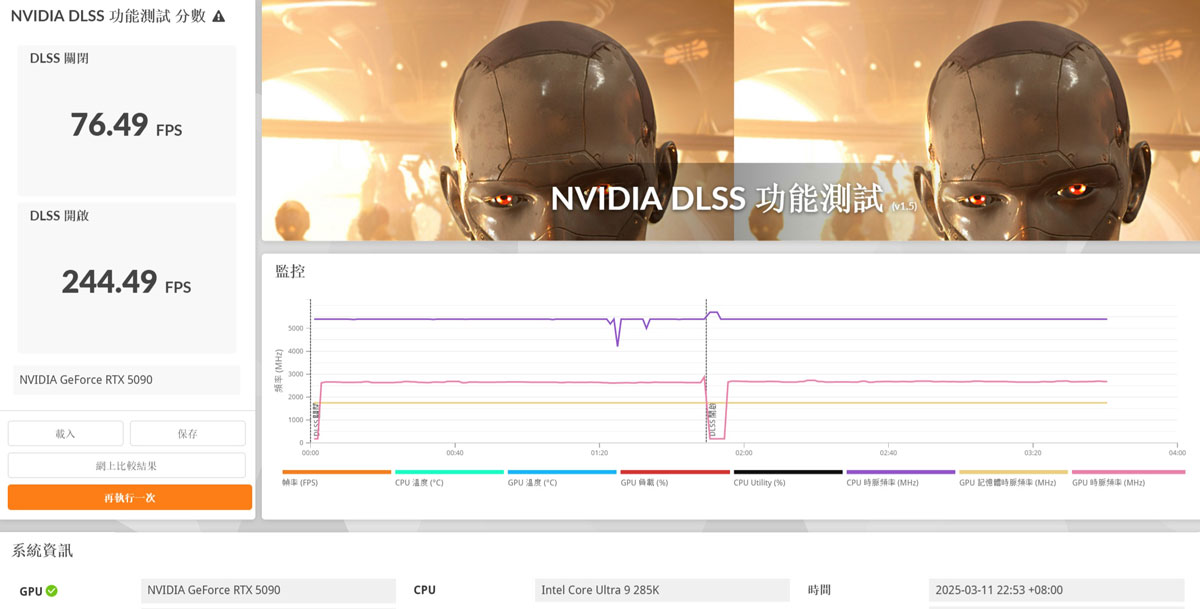

DLSS 4 測試可以看到DLSS 4 開啟後有了 168 FPS 的超級提升!

《魔物獵人 荒野》

4K解析度特效全開,分數為 18782,平均幀率為 109.88 FPS

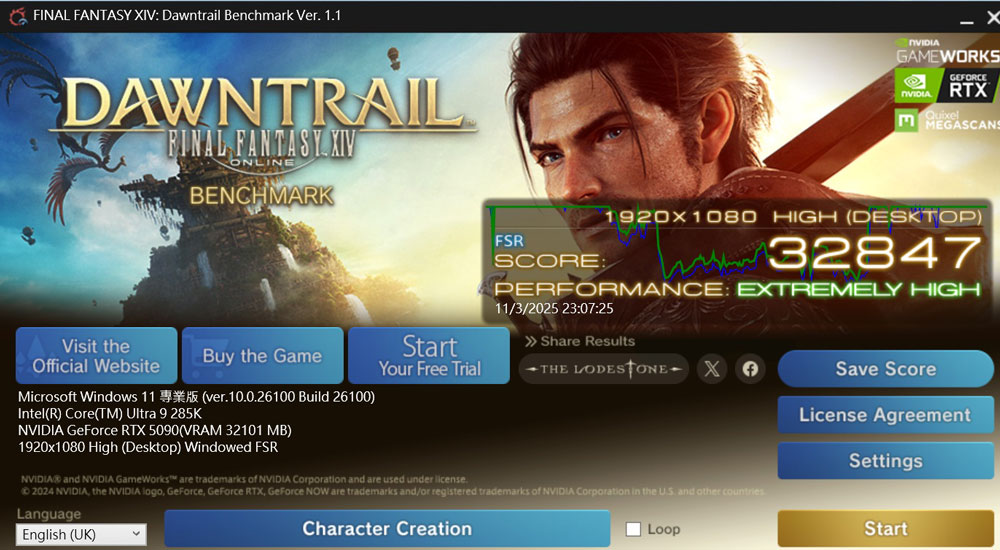

FF XIV Benchmark 的分數高達 32847,分數相當高啊!

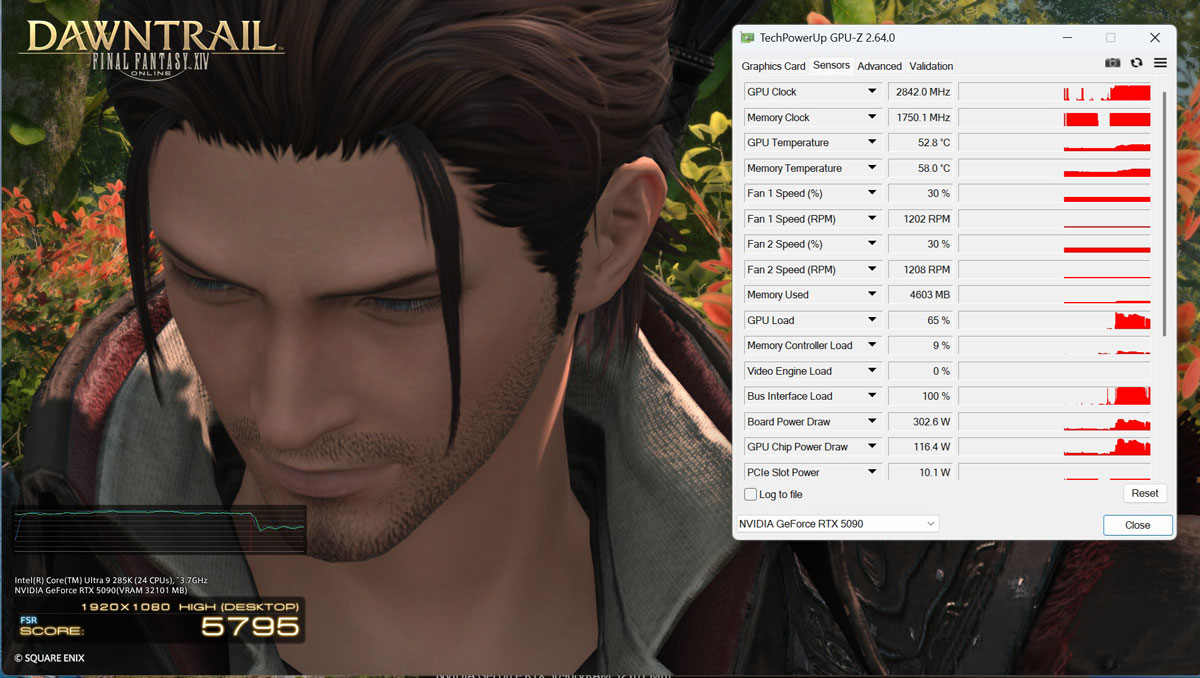

圖右可以看到跑測試時的 GPU 時脈速度、記憶體速度、GPU溫度(來到52.8度C)

FF XV 的分數來到 23542 的超級高分!

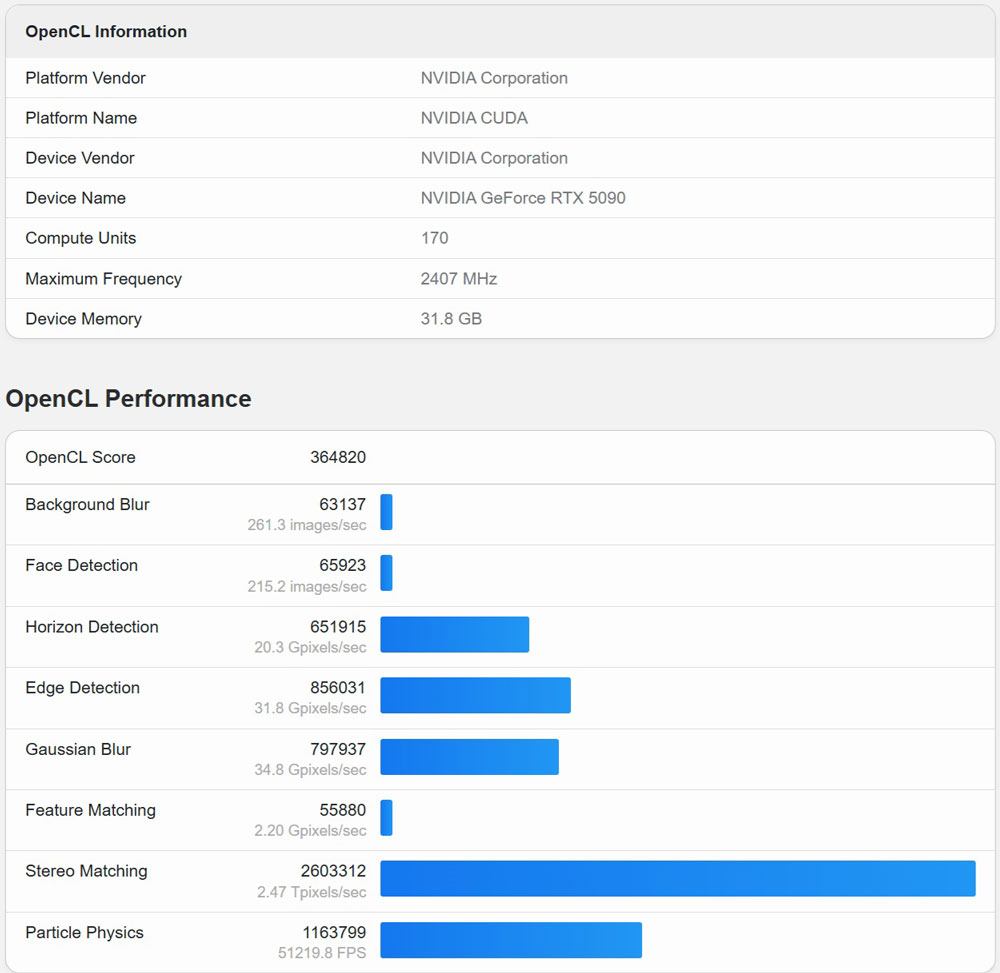

OpenCL 的跑分成績為超級逆天高的 36482 分!

詳細測試項目資訊也給大家看~

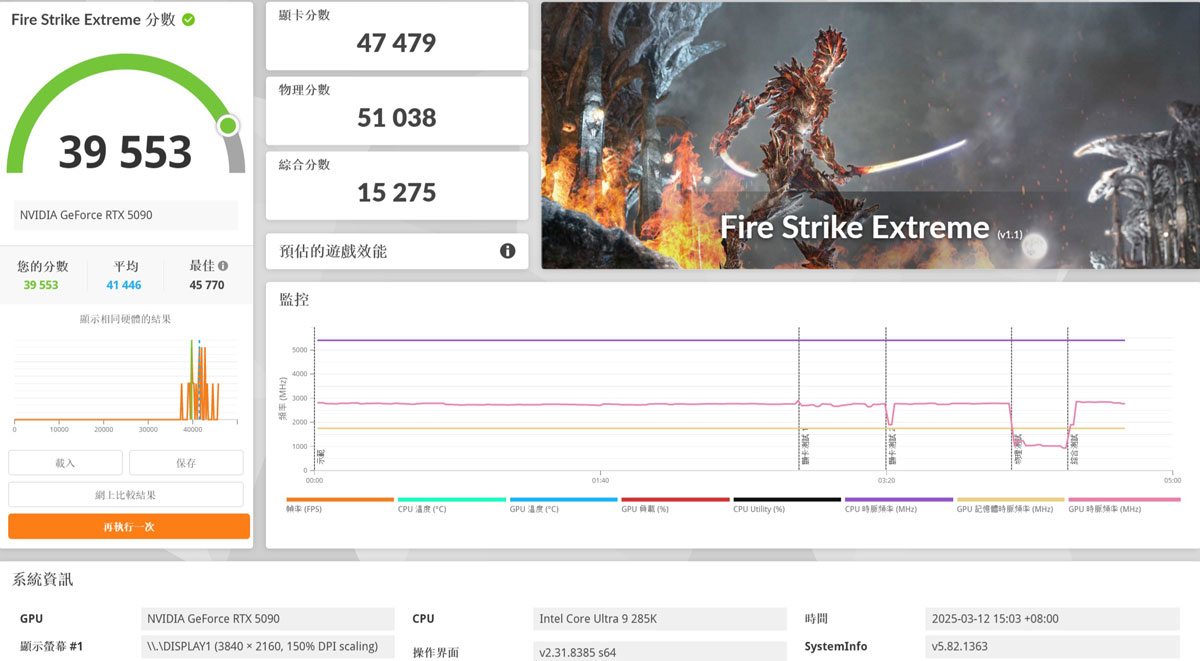

在 Fire Strike Ultra 跑分測試中,分數來到 39553 分!

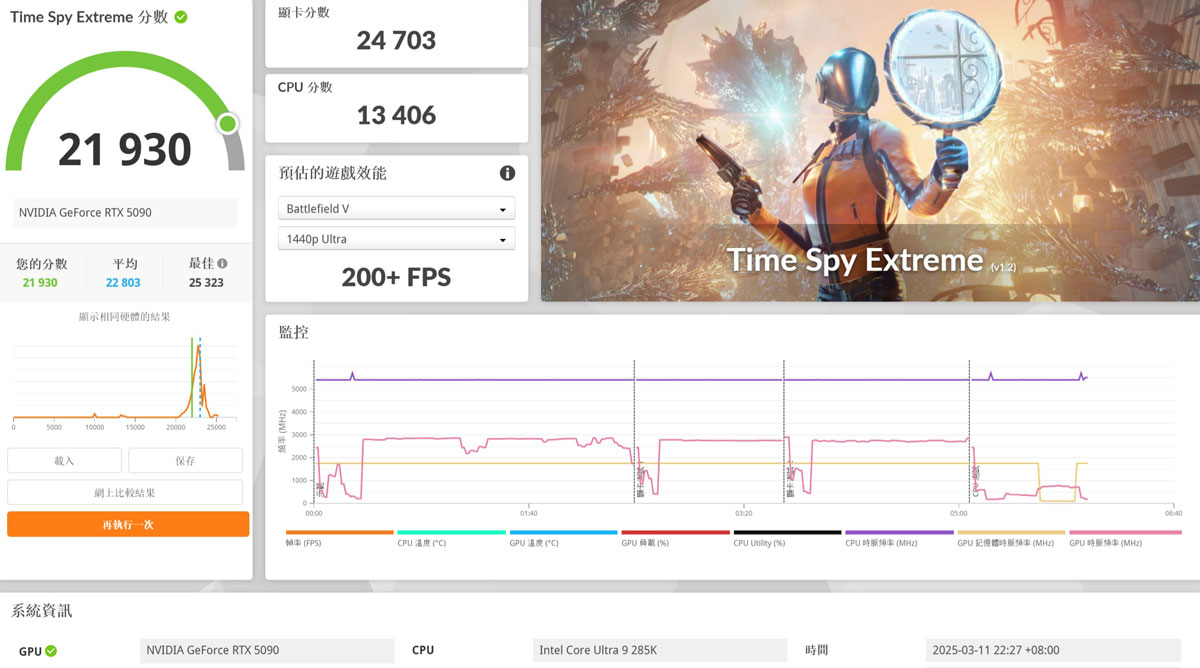

Time Spy Extreme 跑分來到 21930 的超高分!

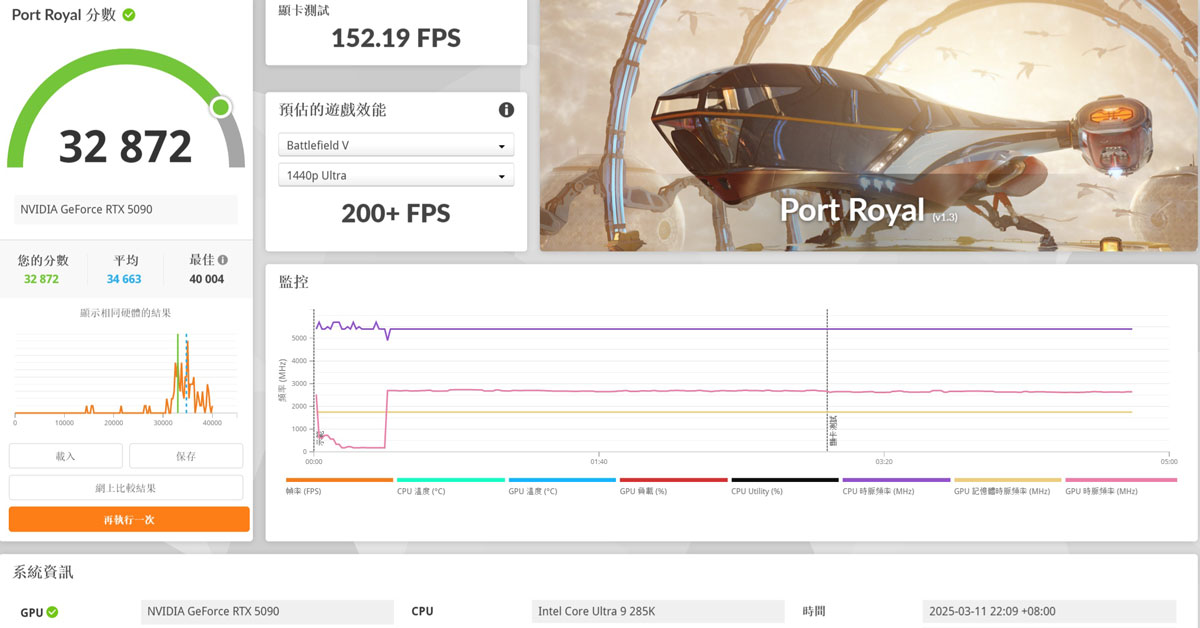

在 Port Royal 分數來到 32872 的高分!

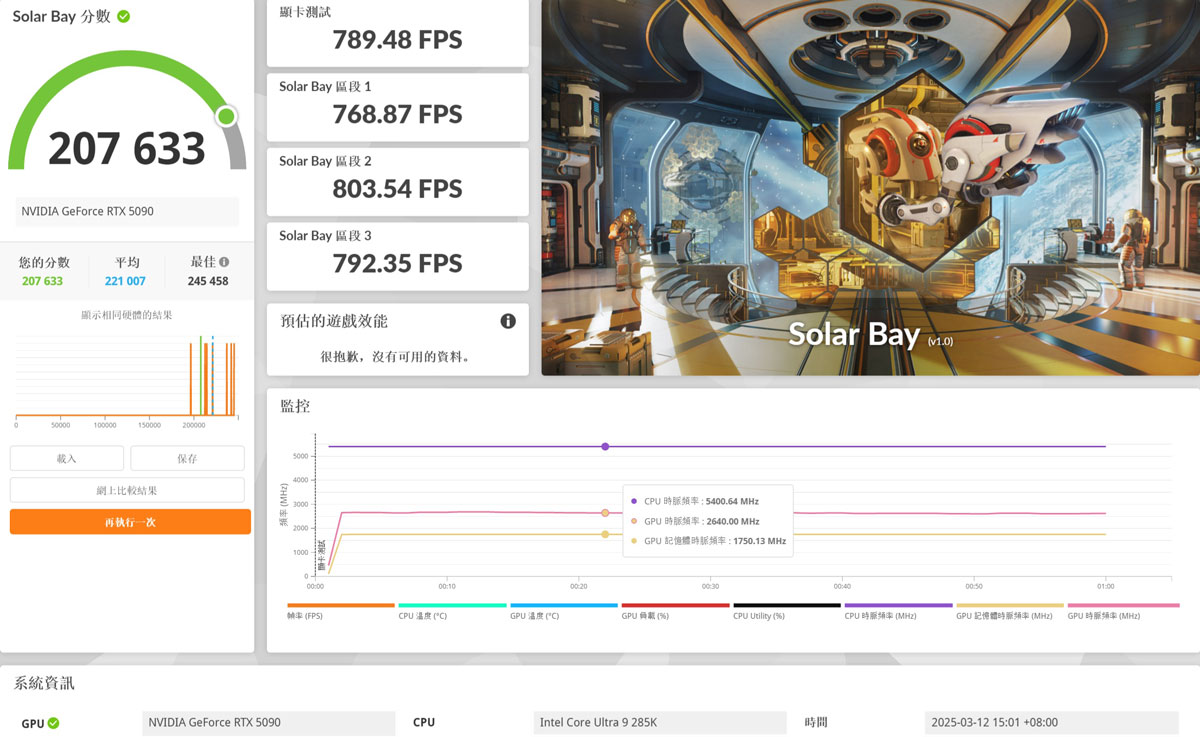

在 Fire Strike Ultra 跑分測試中,分數來到 207633 分!

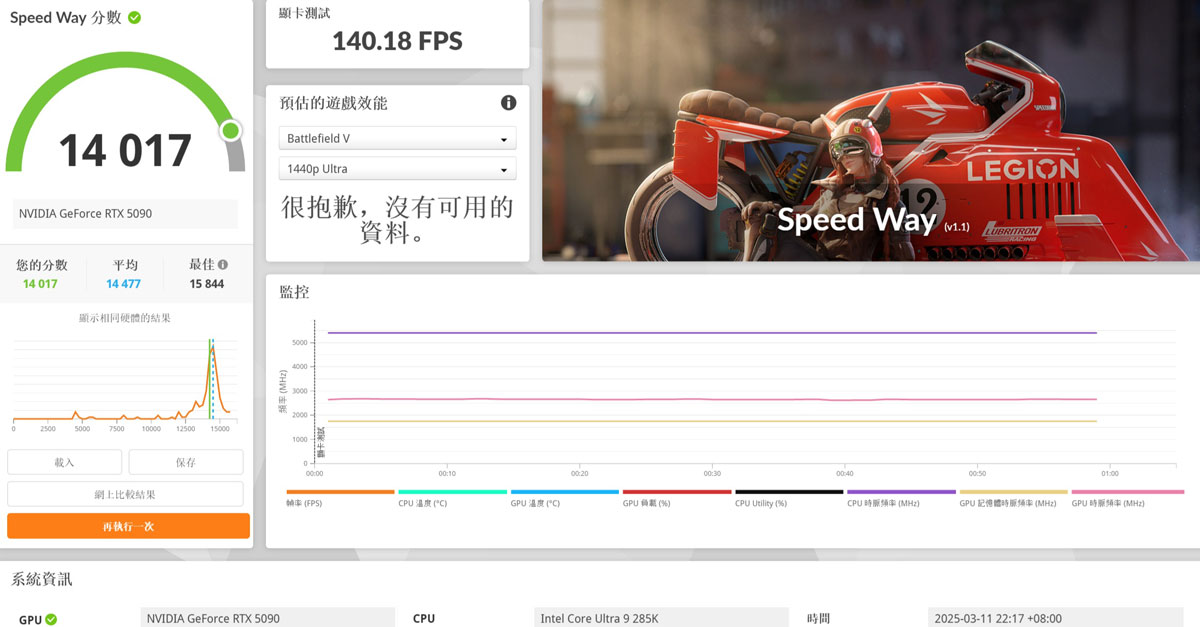

在 Speed Way 測試中,分數來到 14017 的高成績!

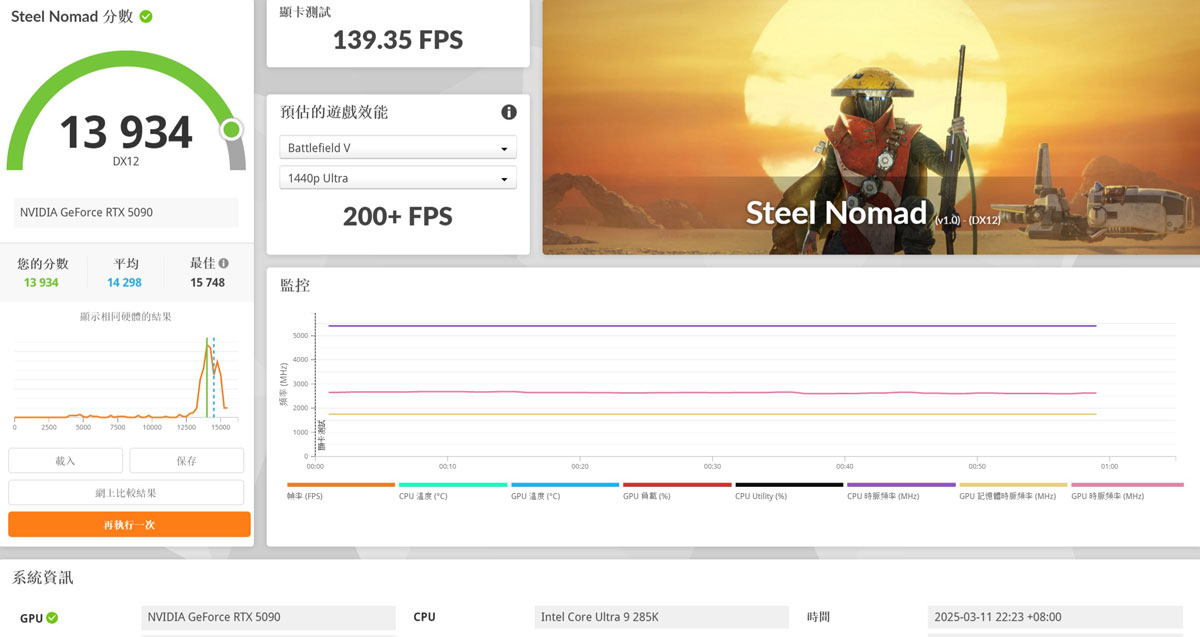

在 Steel Nomad 測試中,分數來到 13934 分

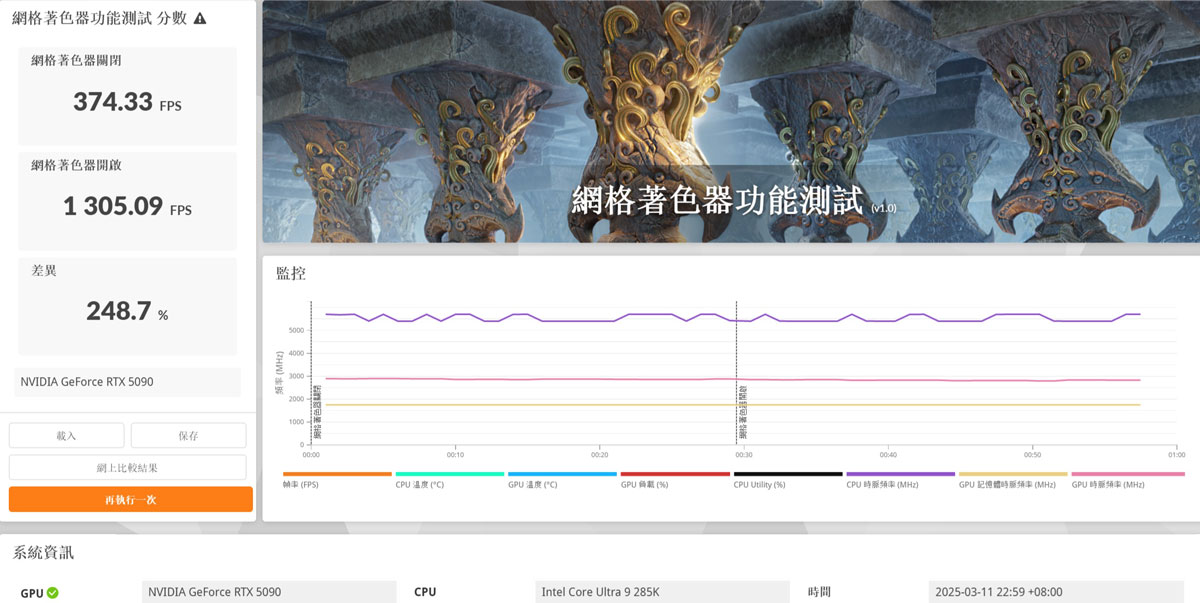

網格著色器測試數據如上,功能開啟後FPS 提升近千!

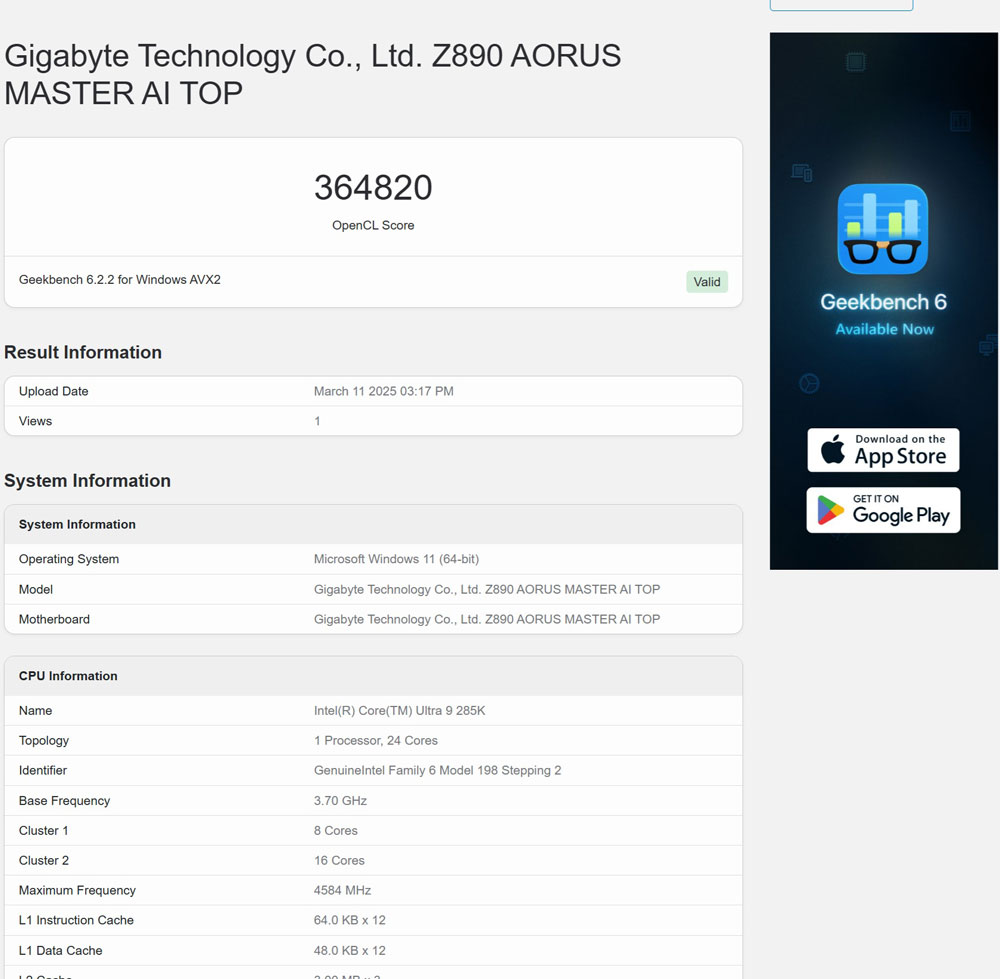

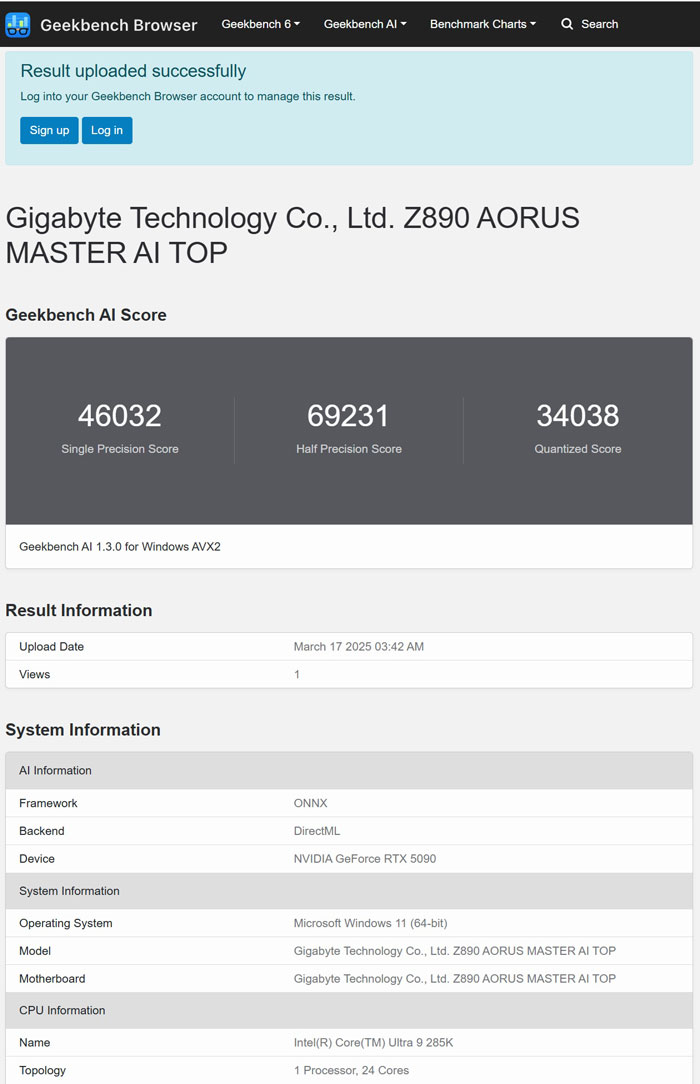

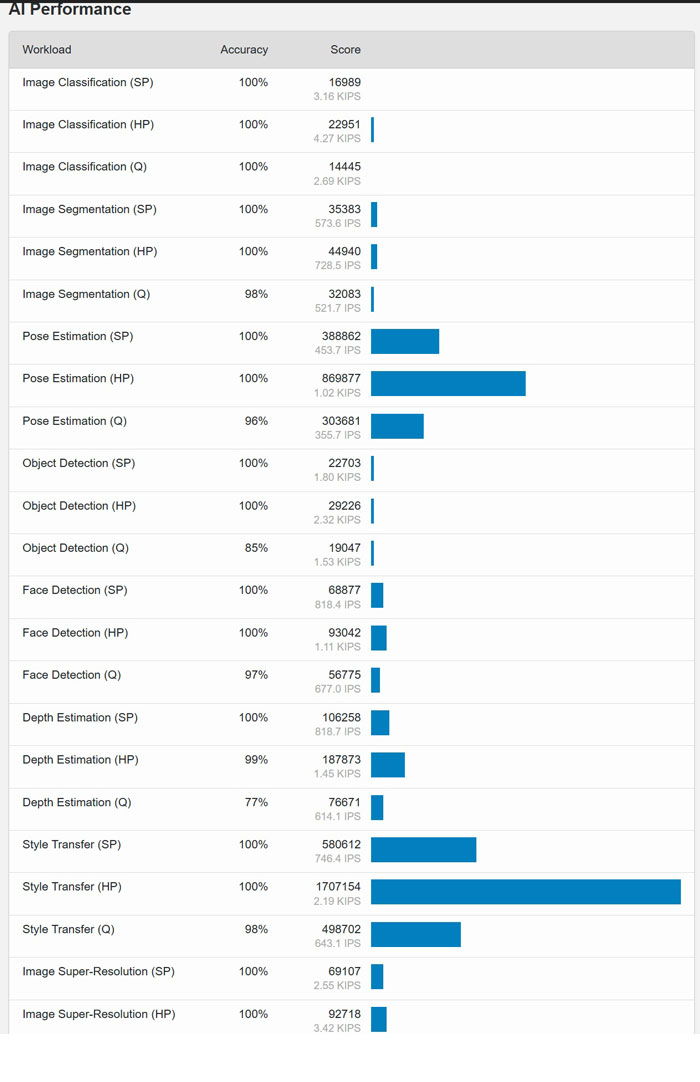

Geekbench 6 跑分成績如上~

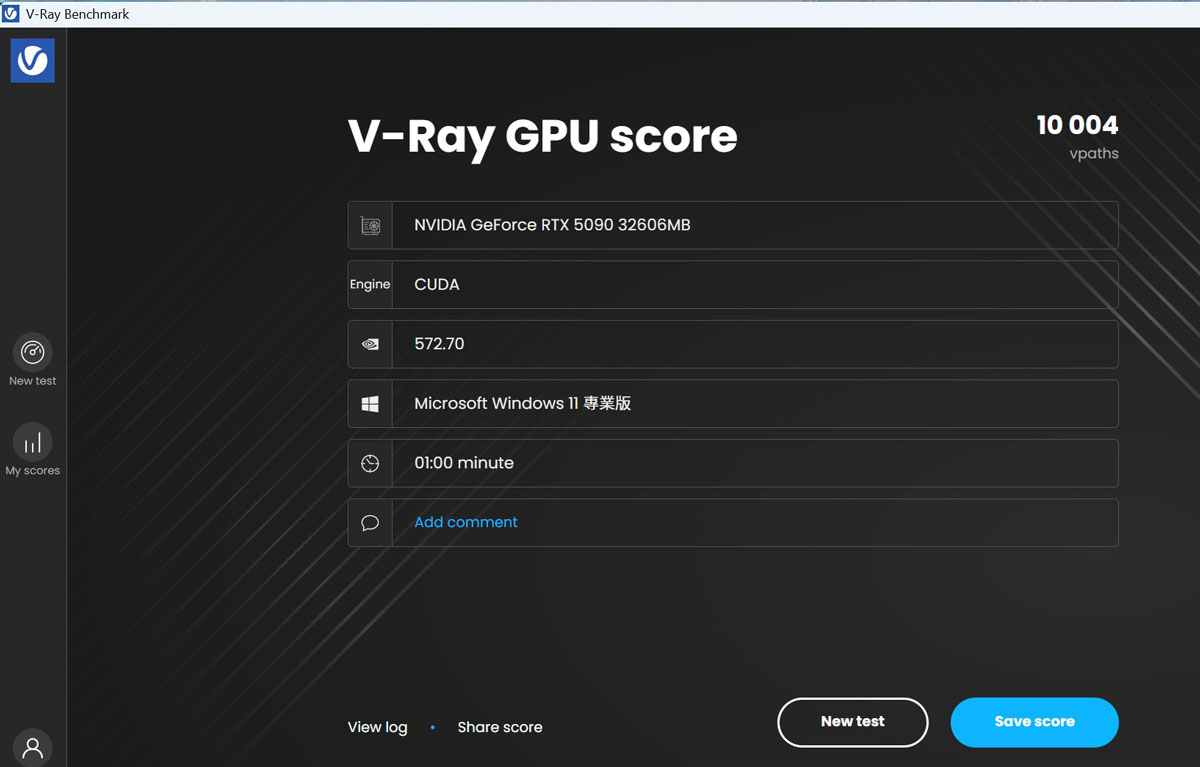

V-Ray GPU CUDA 分數來到 10004 vpaths

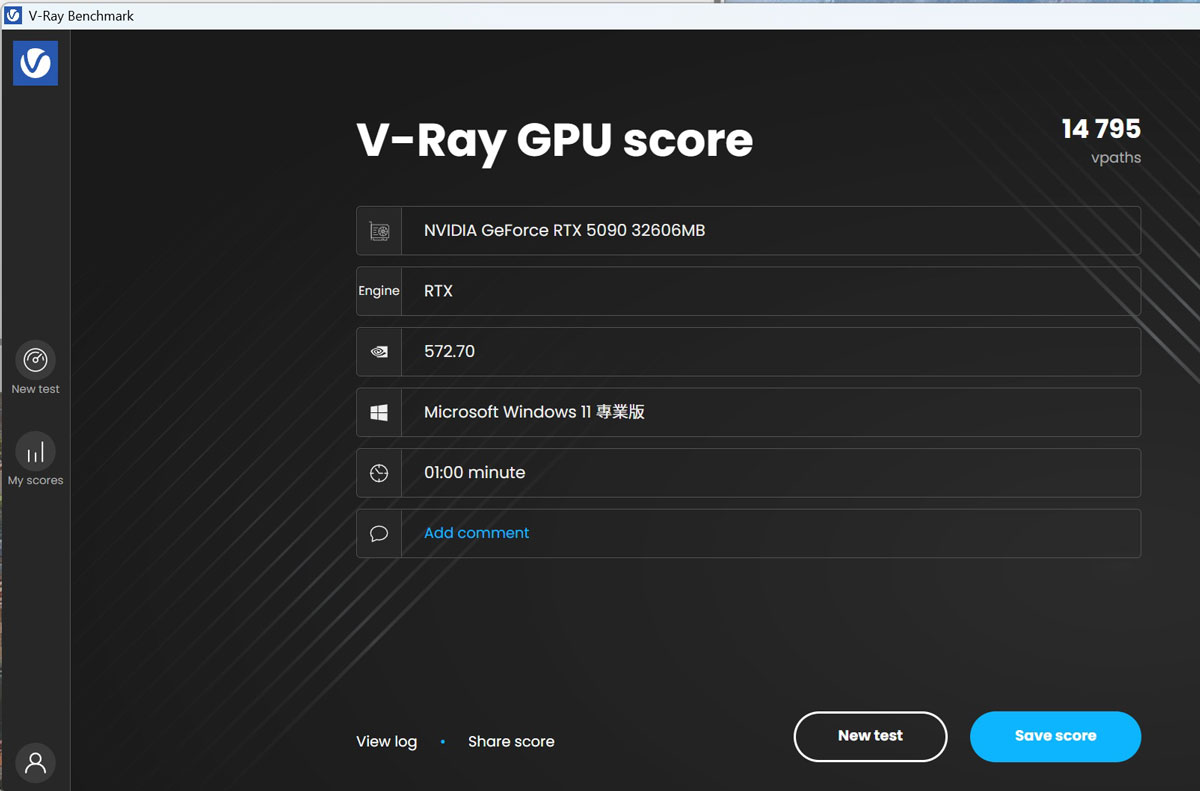

V-Ray GPU RTX 分數來到 14795 vpaths

整機系統效能以 PCMARK10 測試,分數來到 9280 的超高分!

NVIDIA GeForce RTX 5090 創始版使用心得

整體來說 NVIDIA GeForce RTX 5090 創始版這張顯卡真的相當值得購買(如果你買得到的話),在效能表現上更是無懈可擊,畢竟在硬體規格上有 GPU 加速時脈 2520 MHz 、32 GB GDDR7 記憶體、3352 AI TOPS 算力, NVIDIA 最新 DLSS 4 與 Reflex 2 技術,真的是玩遊戲與創作相關運用兩相宜的神卡!

NVIDIA GeForce RTX 5090 產品詳細規格表:

| GPU Engine Specs: | NVIDIA CUDA Cores | 21760 |

| Shader Cores | Blackwell | |

| Tensor Cores (AI) | 5th Generation 3352 AI TOPS |

|

| Ray Tracing Cores | 4th Generation 318 TFLOPS |

|

| Boost Clock (GHz) | 2.41 | |

| Base Clock (GHz) | 2.01 | |

| Memory Specs: | Standard Memory Config | 32 GB GDDR7 |

| Memory Interface Width | 512-bit | |

| Technology Support: | NVIDIA Architecture | Blackwell |

| Ray Tracing | Yes | |

| NVIDIA DLSS | DLSS 4 Super Resolution DLAA Ray Reconstruction Frame Generation Multi Frame Generation |

|

| NVIDIA Reflex | Reflex 2 Low Latency Mode Frame Warp (Coming Soon) |

|

| NVIDIA Broadcast | Yes | |

| PCI Express Gen 5 | Yes | |

| Resizable BAR | Yes | |

| NVIDIA App | Yes | |

| NVIDIA Ansel | Yes | |

| NVIDIA FreeStyle | Yes | |

| NVIDIA ShadowPlay | Yes | |

| NVIDIA Highlights | Yes | |

| NVIDIA G-SYNC® | Yes | |

| Game Ready Drivers | Yes | |

| NVIDIA Studio Drivers | Yes | |

| NVIDIA Omniverse | Yes | |

| RTX Remix | Yes | |

| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Yes | |

| NVIDIA GPU Boost™ | Yes | |

| NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | No | |

| Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | Yes | |

| NVIDIA Encoder (NVENC) | 3x Ninth Generation | |

| NVIDIA Decoder (NVDEC) | 2x Sixth Generation | |

| AV1 Encode | Yes | |

| AV1 Decode | Yes | |

| CUDA Capability | 12.8 | |

| VR Ready | Yes | |

| Display Support: | Maximum Digital Resolution (1) | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |

| Standard Display Connectors | 3x DisplayPort, 1x HDMI | |

| Multi Monitor | up to 4(4) | |

| HDCP | 2.3 | |

| Card Dimensions: | Length | 304 mm |

| Width | 137 mm | |

| Slot | 2-Slot | |

| SFF-Ready Enthusiast GeForce Card | Founders Edition Yes Varies by manufacturer |

|

| Thermal and Power Specs: | Maximum GPU Temperature (in C) | 90 |

| Total Graphics Power (W) | 575 | |

| Required System Power (W) (5) | 1000 | |

| Supplementary Power Connectors | 4x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 cable |

- 看到快買「Brain Sleep腦眠科技枕」好眠登台!黄金90分是決定睡眠質量的關鍵時間 - 2025 年 3 月 31 日

- POCO F7 Series在台開賣上市與優惠資訊告訴你!高階搭載旗艦 S8 Elite 結合 Vision Boost D7 獨顯晶片 - 2025 年 3 月 31 日

- Nothing Phone (3a) 開箱評測:拍攝畫質再上一層樓!還有創新的 Essential 獨立按鍵與豐富AI功能 - 2025 年 3 月 31 日